Шоумен Анвар Саттаров: «Снёс бы уфимский цирк и построил современный»

«За 11 лет в государственном цирке не разбогатели»

– С детства мечтал стал артистом. Родился и вырос в Черниковке, но себя в Нефтяном институте или БГУ не видел. В семь лет в пионерском лагере, увидев на сцене, что такое цирк, понял - это моё! Туда приезжал детский коллектив из ДК Орджоникидзе и был объявлен набор. Это была цирковая студия - акробатика, жонглирование, эксцентрика. А я жил в двух домах от "Орджаника", на Космонавтов. Я пошел, записался и остался там до 18-ти лет. В 18 мы с другом и нынешним партнёром Николаем Коноваловым поехали поступать в эстрадно-цирковое училище имени Румянцева. Удачно!

– Большой был конкурс?

– На вступительных экзаменах я увидел, что нас не хотят брать. Прочитал по губам: "Заученные". Снял грим, выбросил часть костюма и сказал, что ничего не умею. Ничего не знаю, поэтому и пришёл сюда учиться. Взяли! В СССР было три цирковых училища: в Москве, Тбилиси и Киеве, а после распада Союза на территории России осталось только одно. На отделение клоунады вместе с нами поступали 75 человек. Из них взяли четверых: нас с Николаем и двух братьев Сафроновых, популярных сейчас иллюзионистов. Им было всего 15 лет.

– Почему после училища не пошли в цирк сразу?

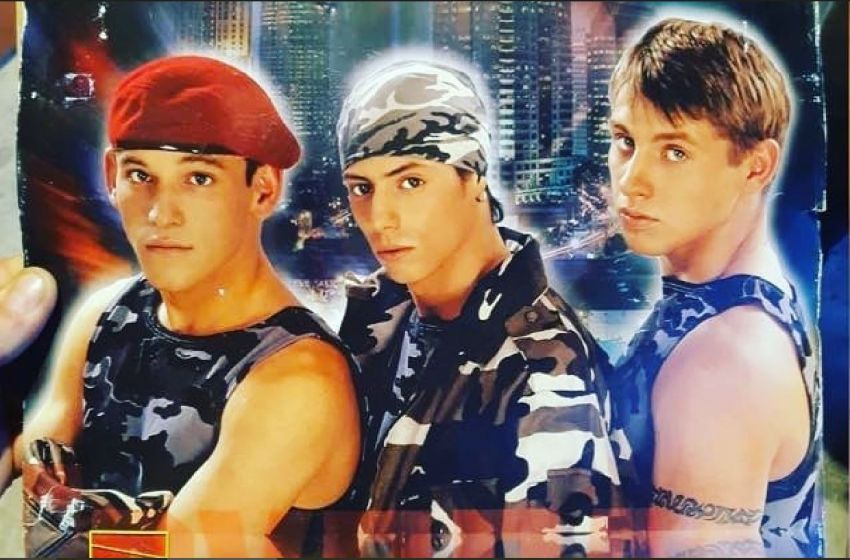

– Ещё во время учебы мы создали танцевальный коллектив, с которым уже начали зарабатывать кое-какие деньги. Танцевали на улице. Назывались мы тогда Free Crazy Boys - свободные сумасшедшие парни. В 98-м нас пригласил продюсер, основатель группы "Круиз" Матвей Аничкин, а в то время у него был пацанский коллектив "Тет-а-тет". Вот он нас и назвал "Группа захвата". С того времени мы и выступаем, объездили всю страну. Гастролировали и в Уфе, кстати. На "Джинсовом сентябре", в "А-кафе", ещё на каком-то празднике на площади перед ВДНХ.

– В цирке заработки были скромнее?

– Да, но дело не в этом. Просто мы решили, что нельзя бросать дело на полпути. Не прыгать с места на место. Мы сделали продукт, который был востребован. На тот момент в Москве было всего три клубных коллектива, которые выступали во всех заведениях. Питерские ребята Street jazz, которые и по сей день существуют в обновленном составе, выступают с "Руки Вверх". Группа "Мираж" Александра Каргинова, он сейчас известный хореограф и ведущий на "Муз-ТВ", судит танцевальные реалити-шоу. И наша "Группа захвата". Ребята были постарше, но мы вписались в эту нишу и эти три команды "закрывали" все московские клубы.

– Почему всё-таки танцы, если с детства занимались цирковыми дисциплинами?

– Мы и танцевали. Я с восьми лет ходил на дискотеки в "Орджаник". Вход ещё стоил один рубль, но меня туда не пускали. Вахтёрши меня отвоевали, сказали это наш, пусть ходит до 11 вечера. Я стоял у колонок, наблюдал, как люди танцуют. Плюс моя акробатическая подготовка. Танцевать я начал, потому что любил это. Ещё в Уфе мы начали выступать на дискотеках в ДК, в кинотеатре "Победа", в кафе возле Театра Кукол, в первом ночном клубе в ДК "Авангард". У нас был такой акробатический go-go. Можно сказать, что вся деятельность у нас разделилась на 11-летние периоды. 11 лет в цирковой студии у меня, 11-12 лет учились в училище и танцевали, после 30-ти мы пришли в "Большой московский цирк" ровно на 11 лет, и вот сейчас мы на вольных хлебах. Новый период возвращает нас немножечко к тому, когда мы чувствовали себя хорошо. За 11 лет в государственном цирке, можно сказать, на государственной службе, мы не разбогатели.

– Уйдя из цирка на Вернадке, чувствуете себя сейчас свободнее?

– Не то, что свободнее, но мне нравится, что я сейчас сам себе составляю график. И репризы мы работаем свои. Все-таки в Большом московском был худрук, который придумывает спектакли, общую концепцию, под которую режиссерский состав начинает всё подгонять. Хочется уже и с чем-то своим поработать. Там было интересно работать, мы получили офигенный опыт.

– Сейчас остался только цирк или с "Группой захвата" еще выступаете?

– Нет, только цирк. От танцевальных выступлений мы отошли, наверное, уже в силу возраста, но наша молодёжь выступает. На корпоративах с клоунадой мы не выступаем, если только на каких-то детских праздниках.

– На корпоративы клоунов не зовут или самим не нравится?

– Мне не нравится. Лично для меня клоунада именно в манеже, даже на сцене мне работать с клоунадой не нравится.

«Поступил в ГИТИС на слабо»

– Как случилось ваше возвращение в профессию?

– Случайность. На спор поступил в ГИТИС на циркового режиссера. Сидели с друзьями, они меня "взяли на слабо", что я не поступлю. Завтра же отнёс документы в приёмную комиссию и поступил на бюджет. Там было всего два бюджетных места.

– Опытному человеку оказалось проще поступать, чем в училище?

– Вот, наверное, только из-за опыта я и поступил. Не опыт поступлений, а просто жизненный. Со мной поступали в основном молодые ребята, а мне 32 года. Житейский опыт помог мне на коллоквиуме, при собеседовании. Мой план состоял в том, чтобы не позволить задать мне больше двух вопросов. Иначе я "завалюсь". Меня спросили, какой жанр мне больше всего нравится в цирке. Я сказал, что "Воздушный полёт". Потому что высоты боюсь. И рассказал им байку, которую мне рассказал инспектор манежа в училище. Сидит на репетиционном манеже знаменитый клоун Карандаш, уже пенсионер, и смотрит репетицию акробатов на подкидной доске. Смотрит, потом говорит, уходя, своим знаменитым высоким голосом: "Фигово прыгаете!". Акробаты промолчали. На следующий день повторяется то же самое. И на третий. Руководитель номера не выдерживает и просит показать, как надо. Карандашу одевают лонжу, он встаёт на доску и говорит "Ап!". Двое акробатов прыгают на другой конец доски - "отбивают". Он подлетает, некрасиво болтается на тросе. Его спрашивают, что же он скажет теперь? Карандаш: "И отбиваете вы тоже фигово!".

Я рассказал это комиссии. Все посмеялись, но по глазам мастера нашего курса я прочитал, что он понял, как я их обманываю. Я сказал, что вы - восемь уважаемых человек, собирательный образ Карандаша и как бы я перед вами ни прыгал, всё равно будет "фигово". Смотрю результаты - сто баллов за коллоквиум. Актерское мастерство и всё остальное я тоже сдал на сто баллов и вот так попал на бюджет.

– Все годы после выпуска из училища никак с цирком не пересекались?

– Нет, до 2011-го не пересекался. На первом курсе института занятия по некоторым дисциплинам у нас проходили в "Большом московском цирке". Стал встречать знакомых, с кем вместе учились. В курилке меня узнал сотрудник отдела формирования цирковых программ и вспомнил, что мы в 2002-м году выиграли на фестивале клоунады и эксцентрики в Саратове. После этого разговора в курилке нас пригласили к директору цирка Леониду Костюку, который нам сказал, что хороших клоунов не хватает, и предложил работу. Мы посоветовались с Николаем. Уже возраст, сколько мы ещё потанцуем? И решили принять это предложение "Большого московского цирка".

– А оттуда попали в КВН...

– В тот же период к нам обратился Эдгард Вальтерович Запашный, который любит игру КВН, и предложил принять участие в создании команды. Это тоже было мечтой моего детства. Я всегда думал, что никогда не поступлю в институт и не буду играть в КВН. А получилось так, что я после 30-ти поступил в институт, благодаря этому попал в цирк и начал играть в КВН. Оно меня нашло.

– Что такое профессия клоуна? Говорят, что клоун - единственный в цирке, кто должен уметь всё, что умеют остальные артисты.

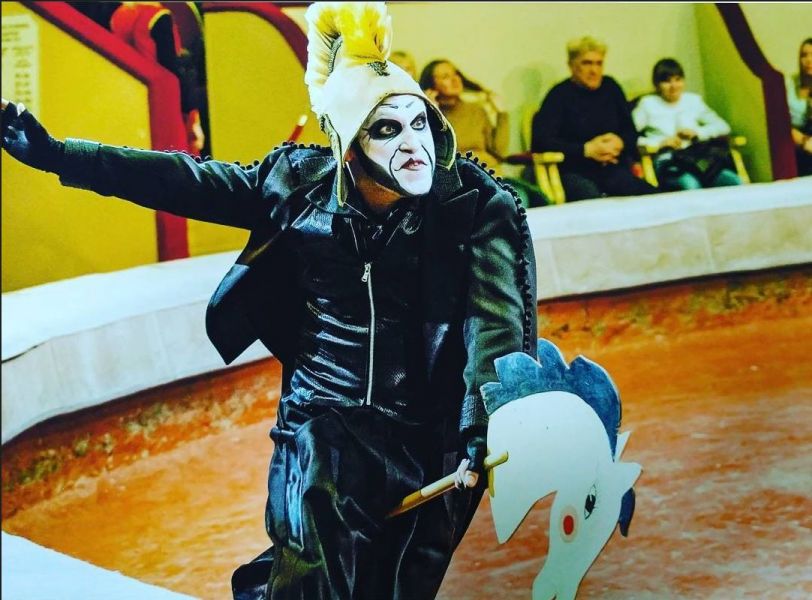

– Всё уметь, конечно же, невозможно, но в цирке говорят именно так! Так говорят, потому что одна из основ клоунады - это пародия. Выйти после любого артиста и показать какой-то трюк из его репертуара, чтобы это было весело. Ковёрные клоуны выходят, допустим, после эквилибристов и должны сделать пародию - то же самое, но смешно. У нас в репертуаре с Николаем в жанре пародии это была реприза на скакалках и реприза силовая акробатическая пара, с трюками.

– Но профессия клоуна самая сложная в цирке?

– Сложная она порой эмоционально. В любой ситуации, что бы у тебя ни происходило за пределами манежа, в манеже ты должен быть веселым и жизнерадостным. Хотя это у всех так. Тут уже дело не в профессии.

– Многие популярные комики вне сцены - люди замкнутые, едва ли не мизантропы. С клоунами также?

– Я не мрачный в обычной жизни, но и не шут. Повеселиться могу, но нет задачи постоянно быть в центре внимания.

«КВН - далеко не самодеятельность»

– Это, наверное, проклятие любого кавээнщика? В любой компании от него ждут юмористической феерии.

– Наверное, я во вторую очередь кавээнщик или даже в последнюю. Как мы шутим, мы запрыгнули в последний вагон этой электрички. Ну так получилось. Мы рады, это тоже опыт, и он нам очень понравился. Но мы узнали, что это тоже отдельная профессия. Совершенно другой юмор, он не похож на цирковую клоунаду. Всё разное. Другая плотность шуток. Если за клоуном интересно просто наблюдать, где-то узнавая себя и окружающих, не обязательно постоянно смеяться, то в КВН важна плотность юмора. Без разрыва успеха не добиться. Шутка - шутка - болт, как говорят кавээнщики. За это отвечает авторский коллектив.

– Где больше участвуете в творческом процессе - в цирке или в КВН?

– В цирке номера мы ставим сами. Но и в КВН без нашего участия не обходится. Кавээновским авторам сложно было изначально взять что-то цирковое и придумать на это шутки. Мы что-то предлагали, показывали. Жонглировали, показывали какие-то номера, а они уже к этому добавляли "литературу". Два сезона, в которых мы доходили до финала, мы учились.

– С вашей командой работала довольно известная авторская группа Станислава Агафонова, имеющая отношение к целому ряду команд, в том числе и чемпионам Высшей лиги. Среди поклонников этой игры к проектам "Агафона" отношение неоднозначное, в том числе и к "Сборной цирка". Как в команде относились к популярному мнению, что профессиональным артистам не место в КВН?

– Я не знаю, кто конкретно считает, что КВН - это самодеятельность. Может быть, он изначально так и планировался, но сейчас это далеко не самодеятельность.

– Но большинство участников не учились развлекать зрителя.

– Я не хочу так оценивать. Изнутри к нам все относились хорошо, даже очень. В комментариях писали, мол, идите к себе в цирк, а КВН должен оставаться собой. В то же время они пишут, что КВН уже не тот. Это нормально, люди пишут, что хотят. Внутри тусовки мы не чувствовали, что к нам относятся плохо. Даже иногда помогали, подсказывали и Агафону тоже помогали - для него это был первый такой опыт. Хорошо относились.

– Полностью раскрыли свой потенциал или было ощущение, что могли бы выступать ещё лучше?

– Когда мы зашли в Высшую лигу на два сезона, чувствовали, что могли бы. Мы дважды доходили до финала. Тут грешить можно на многое, но я скажу, как для себя увидел. Чтобы выиграть сезон, от первой игры и до финала нужна колоссальная финансовая поддержка.

– Но про вашу команду как раз говорили, что вам платят хорошие деньги за участие.

– Все так считали и шутили над нами, что мы олигархи. Какой там! Мы участвовали в КВН от госучреждения. Чтобы там выбить дополнительные деньги... У нас была договоренность с Эдгардом Вальтеровичем. Мы вкладываем время и силы, он деньги - свои или цирка, я не знаю. Сначала мы играли бесплатно в Московской лиге. Он изначально не рассчитывал на Высшую лигу, но мы попали туда, минуя Премьерку. Там у нас уже была доплата к зарплате в цирке за дополнительную нагрузку в КВН. Процентов тридцать. Не так уж много, учитывая нагрузку, но лично мне тогда это помогало.

– Как команде удавалось совмещать деятельность в цирке и КВН?

– Особенно тяжело было, когда шла подготовка к новогодним ёлкам и одновременно к финалу Высшей лиги. До трёх-четырёх утра последние полторы недели. За два месяца примерно начинаются авторские сборы, но это лайтово, а вот последние две недели - самая горячая пора.

– Как в таком графике сохранять энергию и веселить людей?

– Ну как, приходится. Спать только хочется, а так всё нормально. Когда мы выходим в манеж, никого не должно волновать, как и что мы делали за его пределами. Физически мы хорошо подготовлены.

– И не допустить превращения процесса в рутину?

– Тогда зрители тебе не поверят. Ты должен на сто процентов понимать, зачем ты выходишь. Или тогда не выходи. Расскажу на примере. У нас ёлки начинались 15-го декабря и до 10-го января, допустим. Каждый день по три ёлки. Я не говорю себе, что нужно быть веселым. Главное - это отношение к людям, которые на меня пришли. Я должен выйти и честно сделать свою работу, чтобы они получили то, за чем сюда пришли. Еще за две минуты до спектакля я могу быть в энергосберегающем режиме, а потом – бам - включился. Это уже не ты, а твой образ. Идёшь и работаешь.

«Работали со сломанными руками и ногами»

– У спортсменов есть свои методы концентрации перед началом соревнования и свои ритуалы. В цирке есть такое?

– У всех по-разному. Мы с моим другом и партнером перед выходом на манеж беремся за руки и говорим: «Мы артисты высший класс, деньги копятся у нас!» Это наша кричалка. Я говорю: «Идём поработаем!». Это наше переключение в рабочий режим. Всё как у спортсменов. Но в командных видах спорта есть такая штука, как замена. Получил травму или еще что-то случилось - вместо тебя может выйти другой. У клоунов нет дублёров. У меня пять или шесть выходов в одной программе. Если посреди выступления что-то случилось - меня уже никто не заменит. Клоуна между номерами не будет. Мы работали со сломанными руками, мне приходилось и со сломанной ногой, и с надрывом ключичной связки. Последнюю травму получил как раз на репетиции КВН. Я играл осла из "Бременских музыкантов" и ходил на высоких копытах, что-то мы пробовали сделать - и оказался в травмпункте. А вечером представление.

– Номер с "Бременскими музыкантами" хотя бы оказался удачным?

– После него мы и вылетели в 1/8. Это был предпоследний год нашего выступления в КВН. "Агафон" на год уходил, решил сосредоточиться на "Раисах". Нам стоило пропустить один сезон, отдохнуть, но мы с другими авторами вылетели в 1/8.

– Чего не хватило команде, чтобы стать чемпионами?

– Времени. Не в том смысле, что приходилось совмещать, а просто опыта. Во втором сезоне нам хотелось победить. Для меня лично КВН - это совершенно отдельная история. Это не театр, не цирк и не эстрада. Всё это там есть, но по-своему. Отдельная субкультура со своей подачей. У каждой команды есть авторы, режиссеры, исполнители - это уже не самодеятельность. Возможно, профессиональным кавээнщикам было легче. Они играли в КВН в школе, в институте, участвовали в региональных лигах, отборочных и когда пробивались на "эфирные" лиги, они были уже профессионалами в своём жанре.

– Почему этот проект не получил продолжения?

– Наверное, мы устали. Эдгард Вальтерович всё понял, когда мы в последний сезон вылетели в четвертьфинале, хотя мы считаем, что нас не то что сплавили, а немного наказали за то, что команда отказалась от участия в фестивале. После двух конкурсов мы шли на втором месте и должны были на "музыкалке" выступить нормально, но по итогам оказались на пятом месте. Нам до игры "Агафон" сказал, когда узнал, что мы отправили письмо с отказом от фестиваля: «Что же вы наделали?!» После этого решили - всё, хватит.

– Цирк в КВН исчерпал себя или новая команда, может быть, с новым составом, была бы уместна?

– Возможно. Это уже решать Эдгарду Вальтеровичу, если он захочет. Будем нужны - всегда поможем каким-то своим опытом.

– На гастроли, как многие команды после КВН, не ездили?

– Были, но это невозможно. Из-за того, что мы все артисты на контрактах, невозможно выстроить соответствующую структуру. Мы съездили два-три раза, когда были еще все в Москве.

– Сегодня возможно стать популярными благодаря соцсетям. Цирковые артисты, благодаря своим уникальным навыкам, могли бы разрывать тренды. Почему этого не происходит?

– Я не могу ответить за всех. Есть артисты, которые выкладывают ролики с жонглированием, акробатическими элементами. У кого заходит в топ, у кого-то нет. Те же братья Запашные раскрутились не в соцсетях, сначала был телик.

– Но сейчас другие времена...

– У меня нет ответа на этот вопрос. Могу сказать, почему сейчас мало звёзд клоунады. Раньше были Енгибаров, Попов, Никулин с Шуйдиным, Карандаш и другие. Других звёзд не было - были эстрадники, киноартисты и цирк. Скажу словами Максимилиана Немчинского, своего наставника на кафедре режиссуры цирка. Нас, как выпускников, пригласили на круглый стол, где обсуждали улучшение учебного процесса. Говорили о популяризации цирковых артистов и взращивании новых звёзд, Немчинский хорошо сказал: "Вы видели ваши афиши?! Цирковое шоу братьев Запашных или цирка Никулина. И всё, больше никаких имен". Раньше на афишах писали: акробаты такие-то, клоун Карандаш и так далее. Сейчас труппа без имен на афишах.

«В Уфе выросло поколение, которое не было в цирке»»

– Как относитесь к тому, что уфимский цирк уже многие годы закрыт?

– Цирк для меня - это вообще отдельная история. Я, как цирковой артист, ни разу не выходил в манеж уфимского цирка. Не только цирк не работает уже лет шесть. В Уфе нет океанариума, зоопарка. У наших казанских соседей есть океанариум, зоопарк и цирк. Ещё в 90-е его забрали на баланс республики, и он не принадлежит Росгосцирку. В Ижевске такая же история. Еще два цирка пошли этим путем уже в наше время.

– Уфе тоже необходимо это сделать, чтобы возродить цирк?

– Конечно! Я читал интервью кого-то из руководителей республики, что реконструкция цирка должна проводиться совместными усилиями Росгосцирка и местных властей, но федеральное финансирование не приходит. Он говорил о том, что пора забрать цирк себе и восстановить его. Я с ним согласен.

– Росгосцирк не справляется?

– Возможно, во времена СССР эта централизованная система работала, когда строили везде цирки и управляли ими, но время было другое. Росгосцирк - это большой завод, в котором много цехов. Невозможно управлять производством из кабинета. У каждого региона есть цирк со своими проблемами и легче заниматься ими на месте, чем дожидаться кого-то. Цирк нужен людям в республике. Шесть лет он закрыт, а сколько до этого было проблем - то ремонт, то козырек. У нас уже поколение выросло, им по 15-16 лет, которые в цирке никогда не были!

– Насколько реально после такого долгого простоя запустить цирк снова? Отсутствует материальная база, разъехались в другие города артисты.

– В системе Росгорцирка в наше время у цирков нет своей труппы, нет базы, нет художественных руководителей. Всё управляется из Москвы. В цирках есть административный и технический состав, который обслуживает.

– Будут ли приезжать с гастролями труппы Росгосцирка, если забрать цирк в республику?

– Это не так работает. Цирк это давно уже бизнес, и они не хотят отдавать сами цирки. Я бы даже не ремонтировал старый цирк, а снёс его и построил современный. В бизнесе что самое главное? Создавать продукт, которым люди захотят пользоваться. Люди стремятся из коммуналки переехать в свою квартиру, расшириться, перебраться в новый дом. Стремятся улучшить свои жилищные условия. Это здание уже не отвечает требованиям современного цирка. Обещают после реконструкции 1800 зрительских мест. Ну куда это? У нас самый большой стационарный цирк - Большой московский, он вмещает три тысячи зрителей, но он тоже работает с 1971 года. У нас сейчас есть возможность стать первыми в России, у кого будет современный цирк. Вместо того, чтобы тратить миллиарды рублей на ремонт старого, а потом через несколько лет опять закрыться из-за новых проблем.

– Старое здание будет не так просто снести, это объект культурного наследия.

– Пусть он архитектурным памятником и остается. Есть же Колизей, он тоже памятник, его не пытаются ремонтировать. Если нельзя снести, значит, новый нужно построить в другом месте. Это моё мнение, что цирк должен идти в ногу со временем. Не только программа и артисты, но и само здание. Световое и музыкальное оборудование современного цирка старое здание может и не выдержать. Невозможно реконструкцией решить все эти проблемы.

– Взялись бы возрождать цирк в родном городе? Специалисты, наверное, давно разбежались.

– Артисты есть. На пенсии, заслуженные люди есть. Их немного, но они остались. Наверняка люди из Уфы с опытом, образованием, закончив выступать, хотели бы работать у себя дома. Вот в казанском цирке работает инспектор манежа Руслан из Уфы. Он бывший артист, выучился на инспектора манежа и работает. Он не хотел уезжать, но ему предложили хорошие условия в Казани. Отвечая на ваш вопрос, да, хотел бы. Быть может, я не вижу себя на директорской должности, у меня пока нет административного опыта. Художественным руководителем да, но я повторюсь, у Росгосцирка нет в цирках такой должности. Цирк должен быть городским или республиканским. Тогда директор сам решает, какую программу ему привезти, как сейчас в казанском цирке. У них есть и своя труппа, есть цирковая школа с 90-х годов, много артистов уже вырастили. Воспитанники их школы ездят за границу, на международные фестивали представлять именно казанский цирк и цирковую школу. У нас тоже это всё было, а цирковые студии существуют до сих пор, как та, в которой я занимался. Недавно участвовал по контракту в программе цирка на Цветном бульваре, которая с большим успехом шла в Казани.

«Животные в цирке живут лучше артистов»

– Классический русский цирк был одним из брендов нашей страны наряду с балетом. Сегодня он не утратил своих позиций?

– Российский цирк остается брендом. С Большим московским мы ездили с гастролями за границу, люди идут на это имя, понимая, что это знак высшего качества.

– Как относитесь к современным веяниям насчет запрета животных в цирке?

– Животные - неотъемлемая часть классического цирка. Без животных это уже не цирк, а эстрадно-цирковое шоу. Мы даем представление - представление о цирке. У нас у каждого есть кошки и собаки дома, мы их тоже дрессируем, обучая правильному поведению, нужно их тоже запретить? Дрессировка - это воспитание. Детей мы воспитываем, где-то приласкаем, где-то поругаем. Это и до меня говорили не раз. Есть люди-живодеры среди дрессировщиков, а есть те, кто относится к ним, как к членам семьи. Конечно, нельзя со львом, тигром или обезьяной сюсюкаться - они тебя просто загрызут. Нужно показать, кто вожак, кто устанавливает правила. У таких животных есть иерархия, которая в природе устанавливается с позиции силы. Это главный момент в отношениях животных и дрессировщика, когда они пытаются оспорить его главенство. Обезьяны - это вообще отдельная история, я сам боюсь к ним подходить. Львы с тиграми спокойнее, а с обезьянами ни на секунду нельзя расслабляться. Проработав 11 лет в Большом московском цирке, я всегда шутил, что животные там живут лучше, чем артисты. Они артисты и мы артисты, но у них питание прекрасное, их каждый день моют, обследуют ветеринары.

– Обычно больше всего вопросов по содержанию животных не к стационарным циркам и зоопаркам, а разъездным.

– В стационарном цирке просто легче создать условия, а в шапито важно отношение дрессировщика к своим животным. Опять же, это бизнес. Есть люди, которые берегут свою обувь, а кто-то снашивает до дыр и выбрасывает. Вот некоторые дрессировщики так относятся к своим животным. Это нехорошие люди, вот и всё. У моего однокурсника - шапито, львы и тигры. Но у него специальные большие трейлеры, где животные чувствуют себя хорошо, насколько это возможно. Он сам иной раз спит просто в машине, но для животных он делает всё, чтобы они были сыты, здоровы и ухожены. И в манеж выходят не замученные животные, это видно.

– В цирковом сообществе не одобряются нехорошие дрессировщики?

– Конечно, нет. Сколько раз Запашный говорил зоозащитникам и всем остальным: дело не в цирке - в людях надо разбираться. Нужен контроль за этой деятельностью, как за любой другой. Не проходит твой бизнес проверку по пожарной безопасности - закрыли и опечатали. То же самое должно быть и с содержанием животных. Детей забирают у плохих родителей. Забирайте и животных у дрессировщиков!

– Для животных детские дома пока не придумали.

– Есть зоопарки. Забирайте - и в Уфе будет хотя бы зоопарк! Построить хороший зоопарк с достойными условиями - и пусть отдыхают на пенсии. Ведь у них тоже есть пенсионный возраст.

– Дома в Уфе нечасто удается бывать?

– Раньше - нечасто. Сейчас пытаюсь бывать чаще, летом выступал в Казани, зачастил, потому что недалеко. Когда были выходные, приезжал к маме.

– Как впечатления от Уфы незамыленным взглядом?

– Не могу сказать, что Уфа очень уж сильно изменилась. Во дворах особо ничего не меняется. Много построили каких-то высотных домов, что-то улучшается, да. Дороги стали получше. Набережную сделали, Салават Юлаев стоит на своём месте.

– А если с Казанью сравнивать?

– Далеко до Казани. Я люблю свой город и не говорю, что Уфа плохая. Но до нас мало что доходит, из того, что вытягивает инфраструктуру на новый уровень. Чемпионат мира по футболу прошел мимо. Когда видишь, что за последние десять лет сделано в Казани... Чего там только нет! И всё компактно, удобно, уютно. Нам нужно идти за реки, строить мосты, расширяться. Что вы тут всё строите на этом пятачке?

«Не попал в школу «Салавата» и обиделся»

– Работаете над продвижением личного бренда? Без этого сейчас не стать популярным.

– Этому нас не учили, да. Научимся. Меня в Уфе, допустим, кто-то помнит, как танцора, кто-то видел на Первом канале, а когда я начал записывать ролики и треки и выкладывать их в соцсетях, познакомилось и молодое поколение, болельщики. Мы и с вами так познакомились. Я пытаюсь это делать. Например, тот ролик, который мы с дочерью записали с уфимским детским хором, оперной певицей Дилярой Идрисовой, рэпером МС Баш. Я всех нашел через соцсети. Я считаю этот трек самым лучшим своим. Делал его от души и долго.

– Эту арию из оперы "Князь Игорь" использовали многие. У кого черпали вдохновение?

– Слышал у американского рэпера Warren G, но вдохновлялся самой оперой, отрывок из которой услышал где-то на репетиции в цирке, в голове крутилась мелодия и легла на слова "Салават - команда наша". И потом только вспомнил, что слышал в 90-е у кого-то из рэперов. Слава Богу, до того, как отправил аранжировщику, чтобы не получилось повторения.

– На музыкальное творчество хоккей сподвиг или было что-то и до этого?

– Я писал всегда для себя, потому что оно само из меня выходило. Что-то написал для "Группы захвата". Году в 2007-м маленьким тиражом вышел наш альбом - все диски мы раздарили. Просто концерт "Группы захвата" к десятилетию, задачи заработать что-то на этом не стояло - раздали друзьям. "В засаде" назывался альбом, довольно попсовая такая история, что-то веселенькое и танцевальное, что-то вроде "Дискотеки Аварии" или "Отпетых мошенников". Если в поисковике вбить запрос альбом "Группы захвата", то можно его послушать и сейчас.

– Что-то залетело тогда в ротации радиостанций?

– Не поверите, но одна попала. Причем не совсем моя. Русский текст был мой, а положили мы его на кавер трека Нелли и Келли Dilemma. Я записал русскую версию и отправил на лейбл в Германию. Мне его вернули, поскольку англоязычный оригинал на тот момент был достаточно популярен во всем мире и "очистить" на него авторские права было ещё рановато. В альбом мы её не включили, но в один прекрасный день мне позвонили с "Хит FM". Кто-то из моих знакомых показал им её, они попросили поставить в эфир. Я объяснил, что прав на музыку у меня нет, но они поставили без указания авторства и полгода она там играла. Первый раз услышал в машине по радио хоть что-то из того, что написал.

– Почему на этом остановились?

– Я писал до 2008-го. После рождения дочери Миланы у меня как будто отняли это. Пока она росла, я ничего не мог написать. Я понял - что-то от меня перешло ей. Я даже обрадовался.

– Почему именно хоккей вас вернул в творчество?

– Я увидел ролик "Трактора" к серии с "Салаватом Юлаевым" в исполнении Вити АК. Меня больше зацепил не сам трек, а то, что уфимские рэперы ему не ответили. Меня это мотивировали. Пришлось взяться. Девять лет не писал, а тут пошло. Написал это всё за 15 минут и поехал забирать Милану из музыкальной школы. Пока ждал её, укладывал написанное на бит. Она вышла чем-то расстроенная, и, чтобы отвлечь её, скинул ей текст и включил биток. Пока мы ехали, она начитывала его лучше меня. Я развернулся и поехал на студию к N'Pans'у. Так и получилось, что трек исполняет Милана.

– Это же была ваша собственная инициатива, уфимский клуб не участвовал?

– Абсолютно моя инициатива. Я играл в детстве в хоккей, мечтал попасть в школу "Салавата Юлаева" - не попал, обиделся. Была у меня такая детская хоккейная травма. А эта ситуация меня вернула. Я не позиционирую себя как рэпер. Я клоун. Что хочу - то и делаю.

– А получился заочный рэп-батл.

– Никто никого не оскорблял, всё на юморе, по-доброму. Поучаствовал с нами Артём Бобцов из "Сборной цирка", который после КВНа стал популярен, обрел цирковую профессию, снимается в кино и сериалах. Потом был трек "Всё или ничего". Это было уже полностью самостоятельное творчество - не ответ кому-то, и полноценный формат - два больших куплета для меня и дочери. Получилось соединить рэп на русском и башкирском языках, оперную арию и курай в исполнении молодого башкирского музыканта Арслана Умурзакова. Всё это я долго собирал в единое целое.

«Зрители должны приходить на матчи, как на шоу»

– С какого момента инициатива по созданию песен про "Салават Юлаев" начала исходить от самого клуба?

– С песни "Зур хоккей". "Салават Юлаев" оплатил издержки, заказал мне песню. Для меня это был некий вызов.

– Почему всё-таки предыдущие треки получились более запоминающимися? Писать на заказ оказалось сложнее?

– Да нет. Просто есть же сроки, а песню нужно успеть обдумать, пропустить через себя, подчистить. Там и задача была немного другая, чтобы на арене звучало мощно, для этого использовал роковую композицию. Не бывает так, чтобы все треки были одинаково удачными.

– Много времени уходит на одну композицию?

– Насчет "Время пришло" мне позвонили за пять дней до плей-офф. Я, конечно, пошутил, что можно было за день до 1 марта позвонить, но решил попробовать. И успел.

– В наше время песни о "Салавате Юлаеве" писал еще комментатор Азамат Муратов.

– Да, конечно, я их нашел, хотел послушать, что писали другие. Рад, что до меня уже было движение.

– Как профессиональный постановщик шоу-программ, что можете сказать о тех развлечениях, которые «Салават» устраивает для болельщиков?

– Мне сложно оценивать, поскольку я не так часто бываю вживую на матчах в Уфе. Я думаю, всегда есть куда развиваться, всегда можно придумать что-то интересное. Самое главное - деньги не жалеть на зрителей. Чтобы они приходили на матчи, как на шоу. Не просто посмотреть на мужиков на коньках, а чтобы всем было интересно - и детям, и женщинам. Чтобы люди всегда оставались в ожидании. А что же еще лучше там придумают?

– Насколько в "Салавате" восприимчивы к новым идеям?

– Общаясь с представителями клуба, я вижу, что они стараются, ищут, что-то делают. Может быть, в Уфе не хватает ресурсов именно исполнительских для каких-то элементов шоу, а везти из Москвы, Питера или откуда-то еще - дело, наверное, затратное. Есть готовые какие-то вещи, которые можно использовать, но в Уфе их нет. Допустим, на матчи плей-офф нужно такое привозить. Вот есть трансферная кампания, где нужно действовать на опережение, чтобы получить нужных игроков. То же самое и с элементами, из которых должно состоять шоу. Исполнители, оборудование, специалисты. Всё это стоит денег и у них свой график. Их нужно перекупать и привозить, чтобы сделать лучшее шоу. Недостаточно купить проекторы для 3D-шоу, если нечего показывать. Нужен кто-то, кто будет это делать не хуже, чем в НХЛ.

– Вы упомянули историю с хоккеем из детства. Расскажите поподробнее.

– Начинал я в дворовой команде, как большинство тогдашних девчонок и мальчишек. Команда "Радуга" от ЖКО. До 12 лет я занимался одновременно в цирковой студии, хоккеем и футболом. В 12 тренер отвел меня на просмотр в школу "Салавата Юлаева". Там меня просмотрели, я бы сказал, проглядели. Иди домой, говорят, ты уже старый. Так я закончил с профессиональным спортом, но в футбол до 18-ти лет играл каждый день. "Чеканил" мяч больше тысячи раз. Переехав в Москву учиться, с 99-го играл за команду артистов России "Старко".

– Как вы попали туда к знаменитостям?

– Я уже рассказывал, как нас взял продюсер Матвей Аничкин. Он играл в футбол и, когда узнал, что мы с Николаем тоже любим футбол, привёл нас туда. Мы там остались почти на десять лет. Это сейчас есть целая медиалига, а тогда был один клуб - "Старко". С командой успели много где побывать, а с 2007-го Юра Давыдов - президент клуба - организовал под эгидой благотворительного фонда "Под флагом добра" чемпионат мира среди артистов. На первом турнире из 16-ти стран Россия заняла восьмое место, а на следующий год с другим тренером мы выиграли у бразильцев в финале. По-моему, со счетом 3:2 отскочили. В отличие от профессионалов, ничего мы за победу, конечно, не получали, кроме радости.

– Нужна хоккею такая медиалига, как в футболе?

– Конечно. Команды уже есть: играют люди из кино и театра, "Старко" тоже создают свою хоккейную команду. Многие артисты сейчас встают на коньки впервые с детства, занимаются, берут уроки.

– Может хоккей стать таким же популярным?

– Я думаю, что да. Футбол у нас немного незаслуженно называют спортом №1. Хоккей, конечно, подороже и лёд нужно найти, но по профессиональным результатам у российского футбола нет таких результатов. За хоккей по крайней мере не стыдно. С 88-го трофеев нет. Я лично знаком с Алексеем Прудниковым - вратарем той сборной, что выиграла Олимпиаду. Наша команда играла против них, и он мне кричал при подаче углового: "Анвар, уйди из штрафной, забьешь - тебе конец!". А я сделал "рыбку" и по низкому мячу головой забил. Не обманул олимпийский чемпион - половину поля он меня пинками гнал.

– Можно повысить популярность хоккея за счет играющих известных людей?

– Людям же интересно увидеть артистов, над кем-то посмеяться, кто как корова на льду, но по-доброму. То же делали и в футболе, когда "Старко" приезжали играть, потом артисты дают концерт для города, а ветераны футбола - мастер-классы для школ. Все эти стадионные мероприятия оплачивала администрация города. И в хоккее то же самое должно быть.

– После просмотра в школу «Салавата Юлаева» в хоккей больше не играли?

– Нет, не играл. Только болею и то относительно недавно вернулся. Обида ушла, теперь, возможно, и на лёд надо выйти.

.JPG)